Kunstausflüge mit Sigrid Balke | 100 Jahre Bauhaus

Jetzt wird gedessauert!“ – mit diesen Worten von Lyonel Feininger endete die fünfjährige Zeit des Bauhauses und der „Bauhäusler“ um Walter Gropius in der Gründungsstadt Weimar. Mit dabei: Lyonel Feininger, Georg Muche, Oskar Schlemmer, Laslo Moholy-Nagy, Wassily Kandinsky und Paul Klee. Sie zogen mit ihren Werkstätten und ihrer Idee eines gestalterischen Umbruchs, einer „kühnen Erweiterung künstlerischen Schaffens“ nach Dessau. Wer den Spirit der Bewegung Bauhaus spüren will, kann das am besten vor Ort. Bei Entdeckungen im restaurierten Bauhaus, bei einem Stadtbummel, einem Rundgang durch die Gartensiedlung Törten etwas außerhalb der Stadt, und erstaunlicherweise auch in Dessau Wörlitz, dem Gartenreich aus dem 18.Jahrhundert. Dazu später mehr.

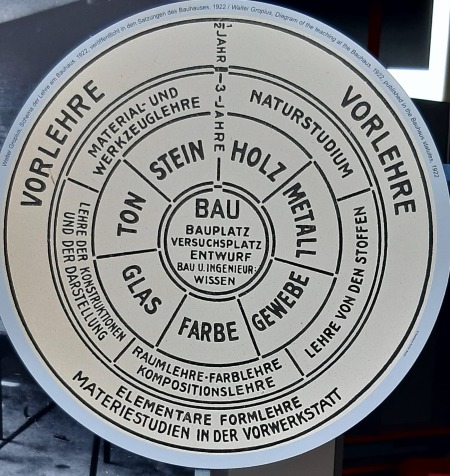

Maßgebliche Pullfaktoren ausgerechnet Dessau als neuen Standort zu wählen, waren die dort ansässige Industrie, darunter die Junkers Werke, eine flächendeckende Elektrifizierung, Rohstoffvorkommen und das von Bürgermeister Fritz Hesse angebotene Campus-Grundstück. Außerdem die in Aussicht gestellte Finanzierung eines Bauhausgebäudes und der Auftrag zum Bau einer Arbeitersiedlung. Das war 1925. Vorausgegangen waren massive Etatkürzungen durch konservative und rechte Parteien mit Parlamentsmehrheit und in der Folge die Auflösung des Staatlichen Bauhauses Weimar Ende 1924. Mit dem Wechsel in die sozialdemokratisch regierte Industriestadt Dessau wurde die, von manchen heute als „verkappte Hippiekommune mit handwerklicher Ausrichtung“ bezeichnete Werkschule, endgültig das Bauhaus mit seiner klaren Ausrichtung. Das von Walter Gropius entworfene Bauhausgebäude ist das in Stahl, Glas und Beton umgesetzte Konzept einer seriellen Massenfertigung, ein „in Raumgestaltung umgesetzter Lehrplan“. Das Spiel mit der Materialität, die Sichtbarkeit der Konstruktionsweise und der industriell anmutenden Bauteile verweisen auf das Selbstverständnis der Schule und erregten, zumindest teilweise, das Unverständnis der Bevölkerung. Begriffe wie „Ufo“ oder „kulturbolschewistische Wüstenarchitektur „machten die Runde. Die Transparenz der Glasfassade nahm den Räumen das Geschlossene, die Architektur miteinander verbundener Funktionskörper, sollte den Alltag und die Kultur verändern, der Lokalbegriff Heimat und Vaterland durch Weltbürgertum ersetzt werden.

Die „Denkfabrik für gestalterische Fragen“ wie sich das Bauhaus selbst definierte, wollte mehr als veränderte Wohnformen. Mit dieser gesellschaftspolitischen Denkweise unterschied sich Walter Gropius ganz klar von seinem Vorgänger in Weimar, Henry van der Velde. Van der Velde war von 1907 bis 1915 Direktor der Großherzoglich Sächsischen Kunstgewerbeschule Weimar, bevor Walter Gropius 1919 die Leitung übernahm und die Schule zum Bauhaus umgewandelte. Das Bauhaus war ein Treffpunkt von Künstlern verschiedener Genre die interdisziplinär dachten und arbeiteten. Ihnen ging es um die Verknüpfung ökonomischer Aspekte – serielle Fertigung, funktionale Baukörper, klare Farbgestaltung – mit soziologischen Aspekten. Die einfache und soziale Gestaltung von allen Bereichen des Lebens war ihr primäres Ziel, die Veränderung kultureller Strukturen, aus ihrer Sicht, die logische Konsequenz. Mit dem Wintersemester 1925 startete das Bauhaus unter der Leitung von Walter Gropius zunächst im Gebäude der Kunstgewerbe- und Handwerkerschule, die heute zu den „unsichtbaren Bauhausbauten“ zählt. 1926 der Umzug in das neue Bauhausgebäude und somit nach 100 Jahren ein Jubiläum, dass zwei Jahre lang mit zahlreichen Ausstellungen, Vorträgen und Veranstaltungen gefeiert wird. Die Dessauer sind stolz auf ihr Bauhaus, daran konnte auch eine Kampagne der AFD nichts ändern. Das Bauhausmuseum mitten in der Stadt ist offen gestaltet, die Black Box im Obergeschoss eine überzeugende Inszenierung die die Bedeutung des Bauhauses, seine internationale Vernetzung und seine nachhaltige Wirkung bis in die heutige Zeit mit Originaldokumenten und Bauhausexponaten erlebbar macht.: Stahlrohrmöbel von Marcel Breuer, die wie in den Raum gezeichnete Kunst wirken, der markante Sesselentwurf von Wassily Kandinsky, praktische Stapelstühle, Lichtgestaltung, Bauhaus-Leuchten, Geschirr, Figurinen von Oskar Schlemmer, Produkte aus der Weberei und Architekturkonzepte. In eine nennenswerte serielle Industriefertigung schafften es damals allerdings nur Arbeiten aus der Weberei und die Entwürfe für serielles Bauen. Bis 1932 entstanden neben dem Schulgebäude, die Meisterhäuser für die Dozenten, die ersten Siedlungshäuser in Törten, das Konsumgebäude, ein Stahlhaus als Prototyp, das Arbeitsamt und das Kornhaus. Die Funktionalität der Häuser ist umwerfend gut durchdacht, die Gestaltung zeitlos schön. Die Strenge der Gebäude kann auf den ersten Blick abweisend wirken, aber ein ebenfalls durchdachtes Farbkonzept gibt Atmosphäre und Orientierung. Verschiedene Baukörper mit unterschiedlichen Funktionen fügen sich zu einem Gesamtgebäude das den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Beim der räumlichen Gestaltung des Arbeitsamtes wurden Arbeitssuchende nicht länger als Bittsteller „der Stütze abholt“, sondern als Kunden empfangen, die räumlichen Abläufe folgten den Anliegen der Kunden, die oftmals direkt an die im Gebäude anwesenden Unternehmen vermittelt wurden. Dieser soziale und genossenschaftliche Anspruch rückt mit der Übernahme der Bauhausleitung durch Hannes Meyer 1928 noch stärker in den Mittelpunkt. Systematische Bedarfsermittlung, detaillierte Funktionsanalyse und zweckmäßige Konstruktion waren für ihn der Weg zur industriellen Produktion.

Bild oben: Oskar Schlemmer: Figurine für die Bühne im Bauhaus

Für Fürst Leopold III. Friedrich Franz war solche Überlegungen Ende 18./Anfang 19.Jahrhunderts bei der Planung und Gestaltung des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs noch kein Thema. Trotzdem gibt es Parallelen. Seine Gestaltung folgte den Aspekten der Aufklärung. Das Ziel: die Vermittlung von kulturellem Wissen in der Bevölkerung. Auch wenn die Schlösser und Anlagen dem Adel und den Eliten des Landes vorbehalten waren, fand dennoch „ein Staatswesen Ausdruck, das auf das Allgemeinwohl orientiert schien und durch kluges Agieren aus den vorhandenen Ressourcen einen hohen Ertrag generierte, ohne diesen durch Übernutzung zu gefährden. Während wir heute dafür den Begriff Nachhaltigkeit verwenden, sah man früher damit schon ein aus der Antike überliefertes Ideal verwirklicht, für das der römische Dichter Horaz das Motto prägte: Jeglichen Beifall errang, wer Nützliches mit dem Schönen verbindet“. (Quelle: Michael Keller/Welterbe Gartenreich) Oder in die heutige Zeit übersetzt: Form follows function. Die Verbindung Bauhaus – Gartenreich ist im Schloss Oranienbaum eine ganz andere. Die Sommerresidenz verbindet mit der barocken Architektur und der Farbgestaltung nach Bauhaus-Farbkonzepten zwei Zeitschienen – ein neuer Umgang mit Kunstbesitz. Die Räumlichkeiten der künftigen Gemäldeausstellung sind aus der Barockzeit, die konzeptionelle Farbgestaltung der Räume ist die Arbeit von Bauhaus-Künstler Hinnerk Scheper aus dem Jahr 1927. Sowohl die Gärten und Schlösser, als auch das Bauhaus waren In ihrer jeweiligen Zeit Orte von Innovation, Inspiration und Aufbruch.

1930 setzte die NSDAP in Dessau und Anhalt dem Aufbruch des Bauhauses ein jähes Ende. Hannes Meyer wird entlassen, an seine Stelle tritt Mies van der Rohe, der mit den Nazis kollaboriert, die Schließung des Bauhauses im August 1932 aber nicht verhindern kann. In der NS Zeit als Schule genutzt, wurde das Gebäude im 2. Weltkrieg teilweise zerstört und von der DDR-Regierung zunächst negativ konnotiert. Erst nach und nach rezipierte die Regierung das Erbe unter dem Zauberwort „progressiv“ und 1976, zum 50. Jubiläum, wurde das Bauhaus wiedereröffnet. Nicht zuletzt ein staatspolitischer Schachzug um der von Protesten begleiteten Ausweisung des Liedermachers Wolf Biermann etwas entgegenzusetzen. Die Restaurierung des Bauhauses bleibt eine konservatorische Herausforderung, denn die Glasfronten lassen viel Licht durch, sie kühlen im Winter und heizen im Sommer.

Klimawandel war damals kein Thema, Ökologie schon. Das weltanschauliche Denken bewegte sich zwischen Biozentrismus, Lebensphilosophie und Vitalismus. In Teilen vergleichbar mit heutigen Gesichtspunkten, und deutlich erkennbar in der Auswahl der Materialien unter Recycling-Aspekten. Heute ist das Bauhaus Teil des Europäischen Bauhauses, eine Initiative der EU-Präsidentin Ursula von der Leyen mit dem Ziel eine gesellschaftliche Bewegung anzustoßen. Das Motto: Wie können wir die Welt von morgen gestalten?, Wie soll sie aussehen? Dr. Barbara Steiner, Direktorin Stiftung Bauhaus Dessau: „Damals wie heute geht und ging es darum, Gesellschaft durch Gestaltung verändern zu können, auch wenn sich mit der Gestaltung verbundene Vorstellungen verschoben haben: hin zu einer gemeinsamen Verantwortung gegenüber der Umwelt, orientiert an Stoffkreisläufen, und ausgestattet mit einem Bewusstsein als Mensch selbst Teil eines aus dem Gleichgewicht geratenen Ökosystems zu sein“. Das Zeitz-Projekt, die Neuerfindung einer Stadt nach dem Ende des Braunkohleabbaus, ist ein praktisches Beispiel. Die Ideen des Bauhauses werden in der heutigen Zeit als kulturelle Ressource verstanden auf die man jetzt und in Zukunft zurückgreifen kann.

Mehr zu den Veranstaltungen in den Jubiläumsjahren 2025/26 unter www.bauhaus-dessau.de

© Text: Sigrid Balke; © Fotos: Harald Lambacher